Sejarah Agama Hindu.

Artikel ini bukan mengenai

Hindi.

(disebut pula

Hinduisme) merupakan

agama dominan di

Asia Selatan—terutama di

India dan

Nepal—yang mengandung aneka ragam tradisi. Agama ini meliputi berbagai aliran—di antaranya

Saiwa,

Waisnawa, dan

Sakta—serta suatu pandangan luas akan

hukum dan aturan tentang "moralitas sehari-hari" yang berdasar pada

karma,

darma, dan

norma

kemasyarakatan. Agama Hindu cenderung seperti himpunan berbagai

pandangan filosofis atau intelektual, daripada seperangkat keyakinan

yang baku dan seragam.

Agama Hindu disebut sebagai "agama tertua" di dunia yang masih bertahan hingga kini,

[a] dan

umat Hindu menyebut agamanya sendiri sebagai

Sanātana-dharma (

Dewanagari:

सनातन धर्म),

[b] artinya "

darma abadi" atau "jalan abadi"

[11] yang melampaui asal mula manusia. Agama ini menyediakan kewajiban "kekal" untuk diikuti oleh seluruh umatnya—tanpa memandang

strata,

kasta, atau

sekte—seperti kejujuran, kesucian, dan pengendalian diri.

Para ahli dari

Barat memandang Hinduisme sebagai peleburan atau

sintesis

dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India, dengan pangkal yang

beragam dan tanpa tokoh pendiri. Pangkal-pangkalnya meliputi

Brahmanisme (agama Weda Kuno), agama-agama masa

peradaban lembah Sungai Indus,

dan tradisi lokal yang populer. Sintesis tersebut muncul sekitar

500–200 SM, dan tumbuh berdampingan dengan agama Buddha hingga

abad ke-8. Dari

India Utara, "sintesis Hindu" tersebar ke

selatan, hingga

sebagian Asia Tenggara. Hal itu didukung oleh

Sanskritisasi. Sejak

abad ke-19, di bawah dominansi

kolonialisme Barat serta

Indologi (saat istilah "Hinduisme" mulai dipakai secara luas), agama Hindu ditegaskan kembali sebagai tempat berhimpunnya aneka tradisi yang

koheren dan

independen. Pemahaman populer tentang agama Hindu digiatkan oleh gerakan

"modernisme Hindu", yang menekankan

mistisisme dan persatuan tradisi Hindu. Ideologi

Hindutva dan

politik Hindu muncul pada

abad ke-20 sebagai kekuatan politis dan jati diri

bangsa India.

Praktik keagamaan Hindu meliputi ritus sehari-hari (contohnya

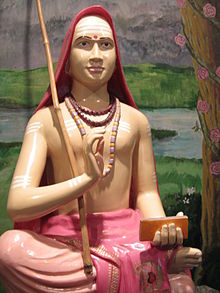

puja [sembahyang] dan pembacaan doa), perayaan suci pada hari-hari tertentu, dan penziarahan. Kaum petapa yang disebut

sadu

(orang suci) memilih untuk melakukan tindakan yang lebih ekstrem

daripada umat Hindu pada umumnya, yaitu melepaskan diri dari kesibukan

duniawi dan melaksanakan

tapa brata selama sisa hidupnya demi mencapai

moksa.

Susastra Hindu diklasifikasikan ke dalam dua kelompok:

Sruti (apa yang "terdengar") dan

Smerti (apa yang "diingat"). Susastra tersebut memuat

teologi,

filsafat,

mitologi,

yadnya (

kurban), prosesi ritual, dan bahkan kaidah

arsitektur Hindu. Kitab-kitab utama di antaranya adalah

Weda,

Upanishad (keduanya tergolong Sruti),

Mahabharata,

Ramayana,

Bhagawadgita,

Purana,

Manusmerti, dan

Agama (semuanya tergolong Smerti).

Dengan penganut sekitar 1 miliar jiwa,

[15] agama Hindu merupakan agama terbesar ketiga di dunia, setelah

Kristen dan

Islam.

Etimologi

Dalam teks ber

bahasa Arab,

al-Hind adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suku bangsa di suatu daerah yang kini disebut

India, sedangkan 'Hindu' atau 'Hindoo' digunakan sejak akhir

abad ke-18 dan seterusnya oleh

orang Inggris untuk menyebut penduduk '

Hindustan', yaitu bangsa di sebelah barat daya India. Akhirnya, 'Hindu' menjadi istilah padanan bagi 'orang India' yang bukan

Muslim,

Sikh,

Jaina, atau

Kristen,

sehingga mencakup berbagai penganut dan pelaksana kepercayaan

tradisional yang berbeda-beda. Akhiran '-isme' ditambahkan pada kata

Hindu sekitar tahun 1830-an untuk merujuk pada kebudayaan dan agama

kasta brahmana

yang berlainan dengan agama lainnya, dan kemudian istilah tersebut

diterima oleh orang India sendiri dalam hal membangun jati diri bangsa

untuk menentang

kolonialisme, meski istilah 'Hindu' pernah dicantumkan dalam babad berbahasa Sanskerta dan

Bengali sebagai antonim bagi 'Yawana' atau Muslim, sekitar awal

abad ke-16.

Kata

Hindu (melalui

bahasa Persia) berasal dari kata

Sindhu dalam

bahasa Sanskerta, yaitu nama sebuah

sungai di sebelah barat daya

subbenua India, yang dalam

bahasa Inggris disebut

Indus.

[c] Menurut

Gavin Flood,

pada mulanya istilah 'hindu' muncul sebagai istilah geografis bangsa

Persia untuk menyebut suku bangsa yang tinggal di seberang sungai Sindu. Maka dari itu, awalnya istilah 'Hindu' merupakan istilah geografis dan tidak mengacu pada suatu

agama.

Kata

Hindu diserap oleh bahasa-bahasa Europa dari istilah

Arab al-Hind, dan mengacu kepada negeri bagi bangsa yang mendiami daerah sekitar sungai Sindu. Istilah Arab tersebut berasal istilah Persia

Hindū, yang mengacu kepada seluruh suku di India. Pada

abad ke-13,

Hindustan muncul sebagai nama alternatif

India yang acap disebutkan, yang memiliki arti "Negeri para

Hindu".

Istilah

agama Hindu kemudian sering digunakan dalam beberapa teks ber

bahasa Sanskerta seperti

Rajatarangini dari

Kashmir (Hinduka,

kr. 1450) dan beberapa teks mazhab

Gaudiya Waisnawa dari

abad ke-16 hingga

ke-18 yang ber

bahasa Bengali, seperti

Caitanyacaritamerta dan

Caitanyabhagawata. Istilah itu digunakan untuk membedakan Hindu dengan

Yawana atau

Mleccha. Sejak abad ke-18 dan seterusnya, istilah Hindu digunakan oleh para kolonis dan pedagang dari

Eropa untuk menyebut para penganut agama tradisional India secara umum. Istilah

Hinduism diserap ke dalam

bahasa Inggris pada

abad ke-19 untuk menyebut tradisi keagamaan, filasat, dan kebudayaan asli India.

Definisi

Studi tentang

India beserta kebudayaan dan agamanya—demikian pula definisi "Hinduisme"—telah dibentuk oleh minat

kolonialisme, serta gagasan

orang Barat tentang agama tersebut. Sejak 1990-an, pengaruh-pengaruh beserta dampaknya telah menjadi topik perdebatan di kalangan ahli Hindu, dan turut dicampuri oleh kritik-kritik terhadap India menurut pandangan Barat.

Karena istilah tersebut melingkupi berbagai tradisi dan gagasan yang

luas, maka sulit untuk memperoleh definisi yang komprehensif. Tanpa keseragaman, Hinduisme didefinisikan sebagai agama, tradisi keagamaan, dan seperangkat kepercayaan religius.

Pengaruh kolonial

Gagasan untuk sebuah sebutan umum bagi beberapa aliran kepercayaan dan tradisi di India sudah mendapat perhatian sejak

abad ke-12. Gagasan "Hinduisme" sebagai "tradisi keagamaan dunia yang tunggal" dipopulerkan pada

abad ke-19 oleh

Indolog Eropa yang mengacu kepada "kasta-kasta brahmana" sebagai informasi mereka tentang agama-agama di India.

Hal ini mengacu pada suatu kecenderungan untuk menegaskan sastra dan

keyakinan terhadap Weda sebagai "esensi" bagi praktik keagamaan Hindu

pada umumnya, serta bagi hubungan 'doktrin Hindu' masa kini dengan

berbagai perguruan

Wedanta (khususnya

Adwaita Wedanta).

Kolonialisme telah menjadi faktor signifikan dalam pengaruh kasta

brahmana

dan "brahmanisasi" dalam masyarakat Hindu. Adat kaum brahmana juga

memengaruhi pengertian Hinduisme di mata orang Eropa. Kaum brahmana

melestarikan kitab-kitab Hindu yang kemudian diteliti oleh orang-orang

Eropa. Kewenangan kitab-kitab tersebut telah menjadi sasaran penelitian

orang Eropa. Penetapan basis-basis tekstual agama Hindu oleh kaum

orientalis Eropa didasari oleh kecenderungan untuk mengacu kepada

otoritas tertulis daripada otoritas lisan. Kaum brahmana dan ilmuwan

Eropa memiliki persepsi yang sama tentang "suatu deklinasi umum dari

sebuah agama yang mulanya murni".

Pendapat orang Hindu

Bagi

orang Hindu, Hinduisme adalah jalan hidup tradisional. Banyak penganutnya yang menyebut Hinduisme sebagai

Sanātana-dharma, artinya "

darma yang abadi" atau "jalan yang abadi".

[11]

Istilah ini mengacu kepada kewajiban "abadi" yang harus dijalankan oleh

seluruh umat Hindu—tanpa memandang derajat, kasta, atau

sekte/aliran—seperti kejujuran, tidak menyakiti makhluk hidup, menjaga

kesucian, berniat baik, pemaaf, bersabar, mengendalikan nafsu,

mengendalikan diri sendiri, murah hati, dan bertafakur. Ini berbeda

dengan

swadarma, artinya "darma seseorang", yaitu kewajiban yang harus dijalankan sesuai aliran yang diikuti dan tingkatan kehidupan.

[31]

Menurut Kim Knott, perihal darma ini mengacu pada gagasan bahwa

sumbernya melampaui sejarah umat manusia, dan kebenarannya disampaikan

oleh Tuhan (

Sruti) serta diwariskan dari zaman ke zaman, hingga masa kini, dalam suatu kumpulan kitab tertua di dunia, yaitu

Weda.

Menurut

Encyclopædia Britannica:

Pada masa kini, istilah [

Sanatana-dharma]

itu pun digunakan oleh para pemuka, reformis, dan nasionalis Hindu untuk

menyebut Hinduisme sebagai suatu agama dunia yang bersatu. Maka dari

itu,

Sanatana-dharma menjadi sinonim bagi kebenaran dan ajaran Hindu yang "abadi", yang kemudian dipahami bahwa tidak hanya

transenden bagi sejarah dan tak berubah-ubah, namun juga tak terbagi-bagi dan pada pokoknya bukanlah

sektarian.

[d][31]

Sebagai tanggapan atas

kolonialisme dan

orientalisme Barat, para pemuka dan ahli Hindu menginterpretasikan agamanya dalam suatu upaya yang disebut

"modernisme Hindu" oleh orang Barat. Tokoh terkemuka dalam upaya tersebut adalah

Swami Vivekananda,

Sarvepalli Radhakrishnan, dan

Mahatma Gandhi.

Menurut Gavin Flood, Vivekanda (1863–1902) adalah tokoh penting dalam

pengembangan pemahaman diri umat Hindu masa kini dan telah merumuskan

pandangan terhadap Hinduisme bagi orang Barat. Intisari dalam filsafatnya adalah gagasan bahwa "

percikan dari Tuhan"

berada dalam setiap makhluk hidup,

sehingga seluruh umat manusia dapat mencapai persatuan dengan "sifat

ilahi bawaan" tersebut, dan dengan memandang bahwa sifat ilahi ini juga

terkandung pada setiap orang maka berkembanglah kasih sayang dan harmoni

sosial.

Menurut Flood, pandangan Vivekananda terhadap Hinduisme adalah yang

paling umum diterima oleh kebanyakan umat Hindu golongan menengah

berbahasa Inggris (

English-speaking middle-class Hindus) pada masa kini.

Sarvepalli Radhakrishnan adalah salah satu cendekiawan terpelajar dari India yang bergelut dengan

filsafat Barat dan

India. Ia mencari keselarasan antara

rasionalisme barat dengan Hinduisme, dan memperkenalkan Hinduisme sebagai

pengalaman religius yang pada hakikatnya rasional dan humanistis.

[e] Wawasan Radhakrishnan disebut sangat relevan dan penting dalam membentuk jati diri Hindu kontemporer.

Pendapat orang Barat

Toleransi

agama Hindu terhadap aneka ragam aliran kepercayaan dan tradisi yang

berbeda-beda membuatnya sulit untuk didefinisikan sebagai suatu agama

menurut pemahaman tradisional

orang Barat.

Dalam sejumlah kajian didapati bahwa agama Hindu dapat dipandang

sebagai suatu kategori dengan "batas-batas yang kabur", daripada suatu

lembaga yang tegar dan terdefinisikan dengan baik. Beberapa aktivitas

keagamaan Hindu dapat dipandang sebagai hal yang lazim dalam agama

tersebut, sementara yang tak lazim pun masih dapat dimasukkan ke dalam

kategori agama Hindu. Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut,

Ferro-Luzzi menulis suatu 'pendekatan Teori Prototipe' untuk

mendefinisikan Hinduisme.

Menurut Flood,

globalisasi kebudayaan Hindu diprakarsai oleh

Swami Vivekananda dengan mendirikan

Misi Ramakrishna,

dan diikuti oleh para pemuka Hindu lainnya, yang membawa ajaran yang

menjadi kekuatan kultural penting dalam masyarakat Barat, dan sebagai

akibatnya menjadi kekuatan kultural penting di India, tempat ajaran itu

bermula.

Hinduisme Global tersebut menarik minat di seluruh dunia, melampaui

batas-batas nasional, dan telah menjadikannya suatu agama dunia yang

berdampingan dengan

Kekristenan,

Islam, dan

Buddhisme, bagi komunitas Hindu seluruh dunia maupun orang-orang Barat yang tertarik dengan kebudayaan dan kepercayaan non-Barat.

Agama ini menekankan nilai-nilai spiritual universal seperti keadilan

sosial, kedamaian, serta "transformasi spiritual umat manusia." Sebagian perkembangannya disebabkan oleh "re-enkulturasi" atau

efek Pizza,

yaitu suatu kondisi ketika unsur-unsur kebudayaan Hindu diperkenalkan

ke Dunia Barat, lalu mendapatkan popularitas di sana, dan sebagai

akibatnya juga mendapatkan popularitas yang lebih besar di India.

Karakteristik

Keberadaan agama Hindu sebagai

agama tersendiri yang berbeda dengan

agama Buddha dan

Jainisme diperkuat oleh penegasan para penganutnya bahwa agama mereka memang demikian berbeda.

[45] Berbeda dengan dua agama tersebut, Hinduisme bersifat

teistik.

Sebagian besar sekte dan aliran Hinduisme meyakini suatu pengatur alam

semesta—dasar bagi segala fenomena di dunia yang memanifestasikan diri

dalam berbagai wujud—yang disebut dengan berbagai nama, seperti

Iswara,

Dewa,

Batara,

Hyang, dan lain-lain. Sebagian aliran meyakini bahwa berbagai kemajemukan di dunia merupakan bagian dari

Brahman.

Dalam agama Hindu, seorang umat boleh berkontemplasi tentang misteri

Brahman (dalam konteks tertentu, Brahman dapat didefinisikan sebagai

Tuhan personal atau pun impersonal) dan mengungkapkannya melalui

mitos

yang jumlahnya tidak habis-habisnya, serta melalui penyelidikan

filosofis. Mereka mencari kemerdekaan atas penderitaan melalui

praktik-praktik

brata atau

meditasi yang mendalam, atau dengan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui cinta kasih (

bhakti) dan percaya (

sradha).

Akar Hinduisme

Sejak minat akan

Indologi dan

studi Hindu bertumbuh, sejarah dan pangkal agama Hindu telah menjadi perdebatan para cendekiawan di

Dunia Barat.

Sebelumnya, tidak ada istilah 'Hinduisme' atau 'agama Hindu', tetapi

keberadaan tradisi Hindu seperti sekarang telah berpangkal sejak

purbakala.

Selain itu, para ahli sulit mendefinisikan Hinduisme karena ketiadaan

seorang tokoh pendiri agama tersebut. Para cendekiawan memandang

Hinduisme sebagai gabungan dari berbagai kebudayaan atau tradisi yang

ada di

India. Salah satu akarnya adalah

Brahmanisme atau

agama Weda Kuno dari

India pada Zaman Besi, yang merupakan hasil peleburan antara bangsa

Indo-Arya dengan

kebudayaan dan peradaban Harrapa. Selain itu, tradisi yang mendukung perkembangan agama Hindu meliputi

Sramana atau "tradisi penolakan" dari

India Utara, serta kebudayaan

mesolitik dan

neolitik di India, seperti agama-agama

peradaban lembah sungai Indus, tradisi

bangsa Dravida, serta tradisi dan agama lokal dari suku bangsa di India.

Setelah

periode Weda (antara 500–200 SM dan

kr. 300 M, pada permulaan periode "Wiracarita dan Purana" atau "periode Praklasik"), "sintesis Hindu" mulai timbul (masa ketika dimasukkannya pengaruh

Sramana dan

Buddhisme), diiringi dengan kemunculan tradisi

bhakti ke dalam balutan Brahmanisme melalui kitab-kitab

Smerti. Sintesis ini muncul di bawah tekanan perkembangan Buddhisme dan

Jainisme. Selama pemerintahan

Dinasti Gupta, kitab-kitab

Purana disusun, digunakan untuk menyebarkan ideologi keagamaan umum di tengah-tengah

akulturasi yang dijalani masyarakat tribal dan buta huruf. Hasilnya adalah kemunculan Hinduisme-Puranis (

Puranic-Hinduism) yang memiliki perbedaan mencolok jika dibandingkan dengan Brahmanisme sebelumnya (yang berpegang pada

Dharmasastra dan Smerti). Selama beberapa abad, Hinduisme dan Buddhisme tumbuh berdampingan, sampai akhirnya memperoleh keunggulan pada

abad ke-8 M.

[60]

Dari

India Utara, "sintesis Hindu" beserta konsep pembagian masyarakat menyebar ke

India Selatan dan

sebagian Asia Tenggara. Hal tersebut didukung oleh sejumlah kegiatan: pengadaan pemukiman bagi kaum

brahmana di kawasan yang diizinkan oleh penguasa lokal; dimasukkannya atau di

asimilasikannya dewa-dewi non-Weda (tidak disebut dalam

Weda) yang populer;

[64] dan proses

Sanskritisasi,

yaitu kondisi ketika "orang-orang dari berbagai strata masyarakat India

cenderung menyesuaikan kehidupan religius dan sosial mereka dengan

norma-norma Brahmanis".

[64] Proses asimilasi tersebut menjelaskan bahwa keanekaragaman budaya lokal di India diselimuti oleh selubung persamaan konseptual.

Keanekaragaman

Tari kebaktian yang dilakukan wanita Hindu di Moskwa, Rusia.

Upacara barthaband pooja di Bagmati, Nepal.

|

Anak-anak Hindu dengan pakaian tradisional dari Afghanistan.

|

Agama Hindu dapat dideskripsikan sebagai sebuah wadah tradisi yang

memiliki "sifat kompleks, bertumbuh, berhierarki, dan kadangkala

inkonsisten secara internal." Agama Hindu tidak mengenal "satu sistem kepercayaan yang disusun demi menyeragamkan keyakinan atau iman", namun menjadi istilah awam yang meliputi kemajemukan tradisi keagamaan di India. Menurut Mahkamah Agung India:

Tidak seperti agama lainnya di dunia, agama Hindu

tidak mengklaim satu nabi saja, tidak memuja satu dewa saja, tidak

menganut satu konsep filosofis saja, tidak mengikuti atau mengadakan

satu ritus keagamaan saja; faktanya, ciri-ciri [agama Hindu] itu tidak

seperti agama atau kepercayaan lain pada umumnya. Tak lain dan tak

bukan, agama [Hindu] itu merupakan suatu jalan hidup.

[f]

Salah satu masalah dalam merumuskan satu definisi tentang istilah

"agama Hindu" adalah adanya fakta bahwa agama Hindu tidak didirikan oleh

seorang tokoh. Agama ini merupakan

sintesis dari berbagai tradisi, atau himpunan tradisi keagamaan yang berbeda tetapi memiliki persamaan.

Konsep ketuhanan dalam tubuh agama Hindu pun tidak seragam. Beberapa aliran bersifat

monoteisme—mengagungkan

Wisnu,

Kresna, atau

Siwa—sementara aliran lainnya bersifat

monisme, yang memandang bahwa para dewa atau sembahan apa pun merupakan manifestasi beragam dari Yang Maha Esa. Beberapa aliran Hindu bersifat

panenteisme—sebagaimana disebutkan dalam kitab

Bhagawadgita—yang meyakini bahwa Tuhan meresap ke seluruh

alam semesta, namun alam semesta bukanlah Tuhan.

[75] Beberapa

filsafat Hindu membuat postulat

ontologi teistis (dalil ketuhanan) tentang penciptaan dan peleburan alam semesta, meskipun beberapa umat Hindu merupakan

ateis yang memandang Hinduisme tak lebih dari sebuah filsafat, bukan agama.

Di samping itu, agama Hindu tidak mengenal satu sistem saja untuk mencari "keselamatan" (

salvation), namun mengandung sejumlah aliran dan berbagai bentuk tradisi keagamaan.

Beberapa tradisi Hindu mengandalkan ritus tertentu sebagai hal penting

demi keselamatan, namun berbagai pandangan mengenai hal tersebut juga

hadir secara berdampingan. Agama Hindu juga dicirikan dengan adanya

kepercayaan akan

reinkarnasi (

samsara, atau siklus lahir-mati) yang ditentukan oleh hukum

karma,

dan gagasan tentang "keselamatan" adalah kondisi saat individu terbebas

dari siklus lahir-mati yang terus berputar. Berdasarkan hal-hal

tersebut di atas, agama Hindu dipandang sebagai agama yang paling

kompleks dari seluruh agama yang masih bertahan hingga saat ini.

Persamaan

Di samping berbagai perbedaan yang teramati, ada pula rasa persamaan dalam Hinduisme. Menurut tokoh spiritual Hindu

Swami Vivekananda, ada kesatuan fundamental dalam tubuh Hinduisme, yang mendasari berbagai perbedaan dalam bentuk-bentuk pelaksanaannya. Pada umumnya, umat Hindu mengenal berbagai nama dan gelar seperti

Wisnu,

Siwa,

Sakti,

Hyang,

Dewata, dan

Batara.

Beberapa aliran memandang nama dan gelar tersebut sebagai aneka

manifestasi dari Yang Maha Esa atau Yang Mahakuasa, sehingga agama Hindu

dapat dikatakan bersifat

monisme. Agama Hindu juga dicirikan dengan adanya kepercayaan akan

makhluk ilahi/

makhluk surgawi,

yang dipandang tidak setara dengan Yang Mahakuasa, sedangkan beberapa

aliran juga memandangnya sebagai manifestasi dari Yang Mahakuasa. Karakteristik lainnya—yang kerap dijumpai dalam tubuh Hinduisme—adalah iman tentang

reinkarnasi dan

karma, serta keyakinan akan kewajiban yang harus dipenuhi secara mutlak (

darma).

Selain itu, banyak aliran Hinduisme mentakzimkan suatu kumpulan

kitab suci yang disebut

Weda, meskipun ada beberapa aliran yang mengabaikannya. Sekte Hindu seperti

Linggayata bahkan tidak mengikuti

Weda, namun masih memiliki kepercayaan akan

Siwa.

[80] Sebaliknya, sekte

Ayyavazhi memiliki kitab suci tersendiri yang disebut

Akilattirattu Ammanai,

[81] namun masih mengimani Tuhan yang sama dengan Hinduisme—contohnya

Narayana dan

Laksmi—serta memiliki sejumlah mitos yang mirip dengan

mitologi Hindu pada umumnya.

Dalam perkembangannya, tradisi Hindu yang cenderung mengagungkan Wisnu—atau Narayana dan Kresna—disebut

Waisnawa, sementara yang memuja Siwa disebut

Saiwa

(Saiwisme). Dilihat dari luar, aliran Saiwa dan Waisnawa memiliki

konsep tersendiri tentang Tuhan yang diagungkan. Menurut Halbfass,

meskipun aliran Saiwa dan Waisnawa dapat dipandang sebagai aliran

keagamaan yang mandiri, ada kadar interaksi dan saling acu antara para

teoretikus dan pujangga dari masing-masing tradisi yang mengindikasikan

adanya rasa jati diri yang lebih luas, rasa koherensi dalam konteks yang

sama, serta inklusi dalam kerangka dan garis besar [kepercayaan] secara

umum.

Menurut Nicholson, pada masa antara

abad ke-12 dan

ke-16, para cendekiawan tertentu mulai memandang "

benang merah" terhadap kekayaan ajaran filsafat yang berasal dari

Upanishad,

wiracarita,

Purana, dan beberapa mazhab yang dikenal sebagai "enam sistem" (

saddarsana) dari

filsafat Hindu yang umum." Tendensi dari kekaburan distingsi filosofis juga digarisbawahi oleh Burley. Hacker menyebut perihal tersebut sebagai "inklusivisme",

[83] dan Michaels berpendapat tentang "sifat identifikasi diri". Menurut Lorenzen, rasa identitas ke-Hindu-an bermula dari masa interaksi antara kaum

Muslim dan Hindu, dan dari sebuah proses penentuan jati diri untuk membedakan kaum Hindu dengan kaum Muslim, yang sudah dimulai sebelum

1800-an. Menurut Michaels:

Sebagai pencegahan terhadap supremasi

Islam,

dan sebagai bagian dari proses regionalisasi yang berkelanjutan, dua

inovasi keagamaan berkembang dalam tubuh agama Hindu: pembentukan

sekte-sekte serta historisasi yang mendahului nasionalisme pada masa

berikutnya … Para orang suci, dan kadangkala pemuka sekte yang militan,

seperti pujangga

Maratha [bernama]

Tukaram (1609–1649) dan

Ramdas (1608–1681), menyuarakan gagasan-gagasan yang mengagungkan kejayaan agama Hindu pada masa lampau. Para

brahmana juga menyusun tulisan-tulisan bersejarah yang kian bertambah, terutama

eulogi dan riwayat tempat-tempat suci (

mahatmya),

atau mengobarkan semangat reflektif untuk menghimpun dan menggubah

suatu koleksi kutipan yang ekstensif tentang berbagai subjek.

[g]

Inklusivisme ini dikembangkan lebih jauh lagi pada

abad ke-19 dan

ke-20 oleh

gerakan reformasi Hindu dan

Neo-Vedanta, serta telah menjadi karakteristik agama Hindu modern.

Penggolongan

Agama Hindu sebagaimana biasanya dapat digolongkan ke dalam beberapa

mazhab atau aliran besar. Dalam suatu kelompok mazhab di masa lalu—yang

digolongkan sebagai "enam

darsana"—hanya dua mazhab yang popularitasnya masih bertahan:

Wedanta dan

Yoga. Golongan-golongan utama Hinduisme pada masa kini disesuaikan dengan aliran-aliran besar yang ada:

Waisnawa (Waisnawisme),

Saiwa (Saiwisme),

Sakta (Saktisme), dan

Smarta (Smartisme).

[88]

Enam tipe umum

Menurut J. McDaniel, ada enam tipe umum dalam tubuh agama Hindu, yang

disusun dengan maksud menampung berbagai pandangan terhadap suatu

subjek yang kompleks. Adapun enam tipe tersebut sebagai berikut:

- Agama Hindu rakyat, yaitu agama Hindu yang berdasarkan pada tradisi masyarakat setempat serta pemujaan dewa-dewi lokal, seperti Hindu Tamil, Hindu Newa, Hindu Bali, Hindu Manipuri, Hindu Kaharingan, dan lain-lain. Berpangkal dari masa prasejarah atau setidaknya mendahului penulisan Weda.

- Srauta atau Agama Hindu Weda, dilaksanakan oleh kaum brahmana-tradisional yang disebut srautin.

- Agama Hindu Wedanta, yaitu agama Hindu yang mengacu pada filsafat Wedanta, meliputi Adwaita Wedanta (Smarta), dan menekankan pendekatan filosofis pada kitab-kitab Upanishad.

- Agama Hindu Yoga, yaitu sekte yang menitikberatkan pelaksanaan yoga menurut Yogasutra Patanjali.

- Agama Hindu Dharma atau agama "moralitas sehari-hari", yaitu Hinduisme yang berdasarkan pada realisasi karma dan pelaksanaan norma kemasyarakatan seperti wiwaha (adat pernikahan Hindu).

- Bhakti, yaitu agama Hindu yang menekankan pelaksanaan kebaktian bagi entitas tertentu, seperti Kresna, Siwa, Ganesa.

Religi dan religiositas Hindu

Menurut Axel Michaels, ada tiga bentuk

religi (agama) Hindu dan empat macam

religiositas (pengabdian) umat Hindu.

Pembagian agama Hindu menjadi tiga bentuk bersuaian dengan metode

pembagian dari India yang mengelompokkannya sebagai berikut: praktik

ritual menurut

Weda (

vaidika), agama rakyat dan lokal (

gramya), dan sekte keagamaan (

agama atau

tantra). Menurut Michaels, tiga bentuk agama Hindu yakni:

- Hinduisme Brahmanis-Sanskritis (Brahmanic-Sanskritic Hinduism): suatu agama politeistis, ritualistis, dan kependetaan yang berpusat pada suatu keluarga besar serta upacara pengorbanan, dan merujuk kepada kitab-kitab Weda sebagai keabsahannya.

Agama ini mendapat sorotan utama dalam banyak risalah tentang agama

Hindu karena memenuhi banyak kriteria untuk disebut sebagai agama, serta karena agama ini merupakan yang dominan di berbagai wilayah India, sebab masyarakat non-brahmana pun mencoba untuk mengasimilasinya.

- Agama rakyat dan agama suku: suatu agama lokal yang politeistis, kadangkala animistis, dengan tradisi lisan yang luas. Kadangkala bertentangan dengan Hinduisme Brahmanis-Sanskritis.

- Agama bentukan: tradisi dengan komunitas monastis yang dibentuk untuk mencari keselamatan (salvation), biasanya menjauhkan diri dari belenggu duniawi, dan seringkali anti-Brahmanis. Agama ini dapat dikelompokkan lagi menjadi tiga bagian:

- Agama sektarian: aliran keagamaan yang menggarisbawahi suatu konsep

filosofis dari Hinduisme dan menekankan praktik religius menurut konsep

tersebut, contohnya Waisnawa dan Saiwa.

- Agama-bentukan sinkretis: agama tersendiri yang terbentuk dari sinkretisme antara Hinduisme dengan agama lain, contohnya Hindu-Islam (Sikhisme), Hindu-Buddha (Buddhisme Newara), atau Hindu-Kristen (Neohinduisme).

- Agama proselitisis (proselytizing religions), atau "Guru-isme": kelompok keagamaan yang berawal dari seorang guru dan biasanya menekankan isu universalisme, contohnya Maharishi Mahesh Yogi dengan gerakan Meditasi Transendental, Sathya Sai Baba dengan Federasi Satya Sai, Bhaktivedanta Swami Prabhupada dengan gerakan ISKCON, Maharaj Ji dengan Divine Light Mission, dan Osho.

Menurut Michaels, empat macam

religiositas Hindu yakni:

- Ritualisme: terutama mengacu pada ritualisme Weda-Brahmanistis (Vedic-Brahmanistic ritualism) yang domestik dan butuh kurban, namun dapat juga meliputi beberapa bentuk Tantrisme. Ini merupakan karma-marga klasik.

- Spiritualisme: kesalehan intelektual, bertujuan untuk mencari kebebasan (moksa) bagi individu, biasanya dengan bimbingan seorang guru. Ini merupakan karakteristik Adwaita Wedanta, Saiwa Kashmir, Saiwa Siddhanta, Neo-Wedanta, Guruisme esoterik masa kini, dan beberapa macam Tantrisme. Ini merupakan jnana-marga klasik.

- Devosionalisme: pemujaan kepada Tuhan, seperti yang ditekankan dalam tradisi bhakti dan Kresnaisme. Ini merupakan bhakti-marga klasik.

- Heroisme: bentuk religiositas politeistis yang berpangkal dari tradisi militeristis, seperti Ramaisme dan sebagian dari Hinduisme politis. Ini juga disebut wirya-marga.

Toleransi

Agama Hindu memiliki ciri khas sebagai salah satu agama yang paling

toleran karena tiadanya

skisma meskipun ada kemajemukan tradisi yang bernaung di bawah simbol-simbol agama Hindu.

[95]

Dalam tubuh agama Hindu, perbedaan pada setiap tradisi—bahkan pada

agama lain—tidak untuk diperkarakan, karena ada keyakinan bahwa setiap

orang memuja Tuhan yang sama dengan nama yang berbeda, entah disadari

atau tidak oleh umat bersangkutan.

[97] Dalam kitab

Regweda terdapat suatu bait yang sering dikutip oleh umat Hindu untuk menegaskan hal tersebut, sebagai berikut:

एकम् सत् विप्रा: बहुधा वदन्ति (Ekam Sat Viprāh Bahudhā Vadanti)

Arti: "Hanya ada satu kebenaran, tetapi para cendekiawan menyebut-Nya dengan banyak nama." (I:CLXIV:46)

Agama Hindu memandang seluruh dunia sebagai suatu keluarga besar yang

mengagungkan satu kebenaran yang sama, sehingga agama tersebut

menghargai segala bentuk keyakinan dan tidak mempersoalkan perbedaan

agama. Maka dari itu, agama Hindu tidak mengakui konsep

murtad,

bidah, dan

penghujatan.

[95][100] Agama Hindu bersifat mendukung

pluralisme agama

dan lebih menekankan harmoni dalam kehidupan antar-umat beragama,

dengan tetap mengindahkan bahwa tiap agama memiliki perbedaan mutlak

yang tak patut diperselisihkan. Menurut tokoh spiritual Hindu

Swami Vivekananda,

setiap orang tidak hanya patut menghargai agama lain, namun juga

merangkulnya dengan pikiran yang baik, dan kebenaran itulah yang

merupakan dasar bagi setiap agama.

[102]

Dalam agama Hindu, toleransi beragama tidak hanya ditujukan pada umat

agama lain, namun juga pada umat Hindu sendiri. Hal ini terkait dengan

keberadaan beragam tradisi dalam tubuh Hinduisme. Agama Hindu memberikan

jaminan kebebasan bagi para penganutnya untuk memilih suatu pemahaman

dan melakukan tata cara persembahyangan tertentu.

[104] Sebuah sloka dalam

Bhagawadgita sering dikutip untuk mendukung pernyataan tersebut:

Ye yathā mām prapadyante tāms tathaiva bhajāmy aham mama vartmānuvartante manusyāh pārtha sarvaśah.

Arti: Jalan mana pun yang ditempuh seseorang kepada-Ku, Aku memberinya

anugerah setimpal. Semua orang mencari-Ku dengan berbagai jalan, wahai

Arjuna (

Bhagawadgita,

IV:11)

Dalam

Parlemen Agama-Agama Dunia (1893) di

Chicago,

Vivekananda

juga mengutip suatu ayat yang menyatakan bahwa setiap orang menempuh

jalan yang berbeda-beda dalam memuja Tuhan, sebagaimana berbagai aliran

sungai pada akhirnya menyatu di lautan.

[94]

Mazhab, aliran, dan gerakan

Hinduisme tidak mengandalkan otoritas berdasarkan doktrin sentral seperti

kredo,

rukun iman, atau

syahadat.

Meskipun tradisi Hindu tidak seragam, banyak umat Hindu yang tidak mau

mengakui dirinya sebagai penganut aliran atau sekte Hindu tertentu.

Pada umumnya, aliran dibedakan berdasarkan pada dewa yang dipuja

sebagai manifestasi Yang Mahakuasa, serta pada tradisi mengenai cara

pemujaan dewa tersebut.

Ada empat aliran utama yang sering teramati:

Waisnawa,

Saiwa,

Sakta, dan

Smarta.

[106] Umat

Waisnawa memuja

Wisnu sebagai manifestasi Yang Mahakuasa; umat

Saiwa memuja

Siwa sebagai manifestasi Yang Mahakuasa; umat

Sakta memuja

Sakti (kekuatan) atau

Dewi yang dipersonifikasikan sebagai wanita ilahi; sedangkan

Smarta meyakini kesatuan mendasar dari lima (

Pancadewa) atau enam (

Shanmata) dewa sebagai personifikasi dari Yang Mahakuasa. Aliran lainnya seperti

Ganapatya (pemujaan terhadap

Ganesa) dan

Saura (pemujaan terhadap

Surya) kurang menyebar secara luas.

Sejumlah gerakan keagamaan terkategorikan ke dalam salah satu aliran besar Hinduisme, contohnya

Gerakan Hare Krishna terkategorikan ke dalam golongan

Waisnawa. Ada pula gerakan keagamaan Hindu yang sukar ditentukan untuk dimasukkan ke dalam golongan yang disebutkan di atas, contohnya

Arya Samaj yang diprakarsai Swami

Dayananda Saraswati. Gerakan keagamaan ini berbeda dengan tradisi Hindu pada umumnya, yaitu tidak memuja Tuhan dengan sarana

arca atau lukisan. Gerakan ini berfokus kepada

Weda dan

yadnya (

yajña; ritus keagamaan berdasarkan

Weda).

Di samping empat aliran besar dalam agama Hindu, sekte-sekte keagamaan yang ada meliputi

Ayyavazhi,

Swaminarayana,

Ravidassia,

Linggayata,

dan lain-lain. Beberapa sekte memiliki konsep, mitologi, serta pustaka

suci tersendiri yang berbeda dengan tradisi Hindu pada umumnya.

Sekte-sekte tertentu pun memiliki aliran di dalamnya, misalnya

tradisi Tantra.

[107]

Enam mazhab filsafat

Lukisan

Kapila, dari abad ke-19.

Menurut sistem

astika dan nastika, ada sembilan filsafat India klasik. Enam di antaranya merupakan filsafat Hindu klasik (

astika) yang mengakui otoritas

Weda sebagai kitab suci. Tiga filsafat lainnya merupakan aliran

heterodoks (

nastika) yang tidak mengakui otoritas

Weda, namun menekankan tradisi perguruan yang berbeda. Adapun enam filsafat Hindu tersebut sebagai berikut:

- Samkhya: mazhab filsafat yang—dipercaya secara tradisional—digagas oleh Resi Kapila. Mazhab ini dianggap sebagai salah satu mazhab filsafat tertua di India. Mazhab ini bersifat dualisme. Menurut Samkhya, alam semesta terdiri dari dua realitas: purusa (kesadaran) dan prakerti (materi). Jiwa adalah kondisi saat purusa terikat pada prakriti karena suatu "perekat" yang disebut kehendak, dan akhir dari ikatan itu disebut moksa. Samkhya menolak bahwa sumber segalanya adalah Iswara (Tuhan).

Samkhya tidak mendeskripsikan apa yang terjadi setelah moksa, dan tidak

menyinggung apa pun yang berkaitan dengan Iswara atau Tuhan, karena

filsafat ini menyatakan bahwa tidak ada perbedaan esensial antara purusa individu dengan alam semesta setelah mencapai moksa.

- Yoga: mazhab yang menekankan pada pengendalian diri dan pikiran. Mazhab Yoga menerima psikologi dan metafisika yang diajarkan Samkhya, namun bersifat lebih teistis daripada Samkhya, karena ditambahkannya entitas ketuhanan pada 25 elemen realitas menurut Samkhya. Mazhab ini digagas oleh Resi Patanjali. Yoga menurut Patanjali dikenal sebagai Rajayoga, yaitu suatu sistem untuk mengontrol pikiran. Berbagai tradisi Yoga didapati dalam agama Hindu, Buddha, dan Jaina. Para guru dari India memperkenalkan Yoga ke Dunia Barat, mengikuti keberhasilan Vivekananda pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Pada tahun 1980-an, salah satu jenis Yoga menjadi populer sebagai suatu

sistem latihan jasmani di Dunia Barat. Bentuk Yoga semacam itu disebut Hathayoga.

- Nyaya: mazhab logika dalam Hinduisme. Mazhab spekulasi filosofis ini berdasarkan kitab-kitab yang disebut Nyayasutra, ditulis oleh Aksapada Gautama pada abad ke-2 Masehi. Kontribusi signifikan dari mazhab Nyaya adalah metodologi untuk membuktikan keberadaan Tuhan, menurut kitab Weda. Menurut mazhab Nyaya, ada empat sumber untuk memperoleh pengetahuan (pramana):

persepsi, inferensi, perbandingan, dan testimoni. Pengetahuan yang

diperoleh melalui masing-masing sumber tersebut bisa saja sahih atau

tidak. Sebagai dampaknya, para filsuf Nyaya berusaha keras untuk mencari

cara membuktikan kesahihan pengetahuan melalui sejumlah bagan

penjelasan.

- Waisesika: mazhab atomisme dalam Hinduisme yang menyatakan suatu postulat bahwa segala benda di alam semesta dapat dibagi-bagi menjadi sejumlah atom. Mazhab ini mulanya digagas oleh Resi Kanada sekitar abad ke-2 Masehi.

Secara historis, mazhab ini dikaitkan erat dengan Nyaya. Meskipun

sistem Waisesika dan Nyaya berkembang secara mandiri, keduanya bergabung

karena teori-teori metafisis yang memiliki keterkaitan. Akan tetapi,

dalam bentuknya yang klasik, ajaran Waisesika berbeda dengan Nyaya,

karena Nyaya mengakui empat sumber pengetahuan, sementara Waisesika

hanya mengakui persepsi dan inferensi.

- Mimamsa: mazhab yang kajian utamanya adalah sifat-sifat darma berdasarkan hermeneutika pada kitab-kitab Weda.

Sifat-sifat darma tidak dapat diakses untuk penalaran atau pengamatan,

sehingga harus dikaji melalui otoritas wahyu-wahyu yang dikandung dalam Weda, yang diyakini kekal, tanpa pengarang (apauruṣeyatva), dan sempurna.[119] Mazhab Mimamsa mengandung doktrin yang ateistis maupun teistis dan tidak terlalu tertarik pada keberadaan Tuhan, namun pada karakteristik darma. Mimamsa sangat memerhatikan penafsiran tekstual, sehingga memberi rintisan pada kajian filologi dan filsafat bahasa. Gagasannya tentang "tuturan" (śabda) sebagai kesatuan suara dan makna (penanda dan petanda) yang tak dapat dibagi lagi dipengaruhi oleh Bhartṛhari (kr. abad ke-5).[122]

- Adwaita: perguruan Wedanta yang dirintis oleh Adi Shankara (awal abad ke-8) dan guru besarnya, Gaudapada, yang menjabarkan Ajatiwada. Menurut perguruan ini, Brahman adalah satu-satunya kenyataan, sedangkan dunia yang teramati hanyalah ilusi

belaka. Karena Brahman adalah kenyataan sejati, Ia tidak dapat

dikatakan memiliki atribut. Kekuatan ilusif dari Brahman yang disebut maya (māyā)

membuat dunia ini tampak ada. Ketidaktahuan akan kenyataan tersebut

merupakan penyebab adanya penderitaan di dunia, sehingga kebebasan (dari

penderitaan) hanya bisa diperoleh melalui kesadaran akan Brahman.

Ketika seseorang mencoba memahami Brahman melalui pikirannya,

maka—karena pengaruh maya—Brahman hadir sebagai Tuhan berkepribadian (Iswara), yang berbeda dengan dunia dan juga individu. Pada kenyataannya, tiada perbedaan antara esensi individu yang sejati (jiwatman)

dengan Brahman. Kebebasan dapat diperoleh dengan merasakan bahwa tiada

perbedaan antara keduanya. Maka dari itu, jalan kebebasan ditempuh

dengan pengetahuan (jñāna).[126]

- Wisistadwaita: perguruan Wedanta yang dirintis oleh Ramanuja (1017–1137). Menurut perguruan ini, jiwatman adalah bagian dari Brahman, sehingga mereka mirip, tetapi tidak sama. Menurut Wisistadwaita, Brahman dinyatakan memiliki atribut (Saguna-brahman), termasuk materi dan jiwa kesadaran individu. Brahman, materi, dan jiwa individu tidaklah sama tetapi merupakan entitas yang tidak terpisahkan. Perguruan ini menegaskan Bhakti atau pengabdian kepada Tuhan—yang dibayangkan sebagai Wisnu—sebagai jalan untuk mencapai kebebasan (moksa). Dalam perguruan ini, maya dipandang sebagai daya cipta dari Tuhan.[126]

- Dwaita: perguruan Wedanta yang dirintis oleh Madhwacarya (1199–1278). Perguruan ini juga disebut sebagai tatvavādā – "Filsafat Kenyataan". Perguruan ini menyamakan Tuhan dengan Brahman, sehingga tiada berbeda dengan Wisnu atau pun berbagai perwujudan-Nya seperti Kresna, Narasinga, Wenkateswara,

dan lain-lain. Perguruan ini memandang Brahman, jiwa individu, dan

materi sebagai entitas yang berbeda. Perguruan ini menekankan Bhakti sebagai jalan yang benar untuk mencapai kebebasan, dan pengabaian akan Tuhan akan berujung pada neraka

serta ikatan duniawi. Menurut Dwaita, segala tindakan diberdayakan oleh

jiwa yang diberi kekuatan oleh Tuhan, dan hasil tindakan tersebut

dilimpahkan kepada jiwa, namun Tuhan tidak ikut terpengaruh oleh hasil

tindakan tersebut.[126]

Dalam sejarah agama Hindu, keberadaan enam mazhab tersebut di atas mencapai masa gemilang pada masa

Dinasti Gupta.

Dengan bubarnya Waisesika dan Mimamsa, perguruan filsafat tersebut

kehilangan pamornya pada masa-masa berikutnya, sedangkan berbagai

aliran-aliran Wedanta mulai naik pamor sebagai cabang-cabang utama dalam

filsafat keagamaan. Nyaya bertahan sampai

abad ke-17 dan berganti nama menjadi

Nawya-nyaya ("Nyaya Baru"), sedangkan Samkhya lenyap perlahan-lahan, namun ajarannya diserap oleh Yoga dan Wedanta.

Empat aliran utama

Empat aliran utama yang sering didapati adalah

Waisnawa,

Saiwa,

Sakta, dan

Smarta. Dalam masing-masing aliran, ada beberapa perguruan atau aliran lain yang menempuh caranya sendiri.

- Waisnawa: aliran dalam tubuh Hinduisme yang memuja Wisnu—dewa pemelihara menurut konsep Trimurti (Tritunggal)—beserta sepuluh perwujudannya (awatara). Aliran ini menekankan pada kebaktian, dan para pengikutnya turut memuja berbagai dewa, termasuk Rama dan Kresna

yang diyakini sebagai perwujudan Wisnu. Pengikut aliran ini biasanya

non-asketis, monastis (mengikuti cara hidup biarawan), dan menekuni

praktik meditasi serta melantunkan lagu-lagu pemujaan.[127][128][129] Biasanya umat Waisnawa bersifat dualisme. Aliran ini memiliki banyak tokoh suci, kuil, dan kitab.[130] Aliran ini terbagi dalam beberapa golongan, yaitu: Sri Sampradaya (Waisnawa yang memuja Laksmi sebagai pasangan Wisnu), Brahma Sampradaya (Waisnawa yang memuja Wisnu secara eksklusif), Rudra Sampradaya (Waisnawa yang memuja Wisnu atau para awatara, seperti Kresna, Rama, Balarama, dan lain-lain), Kumara Sampradaya (Waisnawa yang memuja Caturkumara).

- Saiwa: aliran dalam tubuh Hinduisme yang memuja Siwa. Kadangkala Siwa digambarkan sebagai Bhairawa yang menyeramkan. Umat Saiwa lebih tertarik pada tapa brata

daripada umat Hindu aliran lainnya, dan biasa ditemui berkeliaran di

India dengan wajah yang dilumuri abu dan melakukan ritual penyucian

diri.[127][128][129] Mereka bersembahyang di kuil dan melakukan yoga, berjuang untuk dapat menyatukan diri dengan Siwa.[130] Aliran ini terbagi dalam beberapa golongan, yaitu: Pasupata (Saiwa yang menekankan tapa brata, terutama tersebar di Gujarat, Kashmir, dan Nepal), Saiwa Siddhanta (Saiwa yang mendapat pengaruh Tantra), Kashmira Saiwadarshana (Saiwa yang monistis dan idealistis), Natha Siddha Siddhanta (Saiwa yang monistis), Linggayata (Saiwa yang monoteistis), Saiwa Adwaita (Saiwa yang monistis dan teistis).

- Sakta: aliran Hinduisme yang memuja Sakti atau Dewi. Pengikut Saktisme meyakini Sakti sebagai kekuatan yang mendasari prinsip-prinsip maskulinitas,

yang dipersonifikasikan sebagai pasangan dewa. Sakti diyakini memiliki

berbagai wujud. Beberapa di antaranya tampak ramah, seperti Parwati (pasangan Siwa) atau Laksmi (pasangan Wisnu). Yang lainnya tampak menakutkan, seperti Kali atau Durga. Sakta memiliki kaitan dekat dengan Hinduisme Tantra, yang mengajarkan ritual dan praktik untuk penyucian pikiran dan tubuh.[127][128][129] Umat Sakta menggunakan mantra-mantra, sihir, gambar sakral, yoga, dan upacara untuk memanggil kekuatan kosmis.[130] Aliran ini mengandung dua golongan utama, yaitu: Srikula (pemujaan kepada dewi-dewi yang bergelar Sri) dan Kalikula (pemujaan kepada dewi-dewi perwujudan Kali).

- Smarta: aliran Hindu-monistis yang memuja lebih dari satu dewa—meliputi Siwa, Wisnu, Sakti, Ganesa, dan Surya

di antara dewa dan dewi lainnya—tetapi menganggap bahwa dewa-dewi

tersebut merupakan manifestasi dari zat yang Maha Esa. Dibandingkan tiga

aliran Hinduisme yang disebutkan di atas, Smarta berusia relatif muda. Berbeda dengan Waisnawa atau Saiwa, aliran ini tidak bersifat sektarian secara gamblang, dan berdasarkan pada iman bahwa Brahman adalah asas tertinggi di alam semesta dan meresap ke dalam segala sesuatu yang ada.[127][128][129] Pada umumnya, umat Smarta memuja Yang Mahakuasa dalam enam personifikasi: Ganesa, Siwa, Sakti, Wisnu, Surya, dan Skanda.

Karena umat Smarta menerima keberadaan dewa-dewi Hindu yang utama,

mereka dikenal sebagai umat liberal atau non-sektarian. Mereka mengikuti

praktik-praktik filosofis dan meditasi, serta menekankan persatuan

antara individu dengan Tuhan melalui kesadaran.[130]

Sekte dan aliran lainnya

Tari topeng

Nyetamaru Ajima, salah satu ritus keagamaan Hindu Newa di

Nepal.

- Agama Hindu Newa: agama Hindu yang dianut oleh sebagian besar suku Newa di Nepal. Agama Hindu ini mengenal beberapa tradisi unik seperti tarian sakral dengan topeng yang disebut Chachaa Pyakhan. Agama Hindu ini juga mengenal sejumlah hari raya, dan ada kalanya bertepatan dengan perayaan Buddhis di sana.

- Agama Hindu Swaminarayana: agama yang dianut oleh sebagian besar orang Hindu Gujarat.[131] Pengikut Hindu Swaminarayana memuja Wisnu atau Kresna

sebagai Tuhan sehingga sering dianggap sebagai salah satu aliran dalam

Waisnawa. Tetapi—tidak seperti aliran Waisnawa pada umumnya—Hindu

Swaminarayana tidak membedakan Wisnu dan Siwa. Aliran ini menggunakan pemahaman sebagaimana aliran Smarta bahwa para dewa adalah manifestasi dari Brahman.[133]

- Ayyavazhi: sistem kepercayaan monistis berdasarkan darma yang berasal dari India Selatan.

Aliran ini dikatakan sebagai agama tersendiri oleh media massa dan

beberapa penganutnya, tetapi banyak penganutnya yang mengaku sebagai umat Hindu, sehingga Ayyavazhi juga dianggap sebagai sekte Hindu.[134][135] Ayyavazhi berpusat pada ajaran dan khotbah Ayya Vaikundar; gagasan dan filosofi mereka berdasarkan kitab Akilattirattu Ammanai dan Arul Nool.

Ayyavazhi memiliki banyak kesamaan dengan Hinduisme dalam hal mitologi

dan praktik, namun memiliki perbedaan dalam konsep baik dan buruk, serta

perbedaan pandangan tentang darma.

- Ekasarana Dharma: aliran Hindu-panenteistis yang dirintis oleh Srimanta Sankardeva pada abad ke-15. Kini, banyak penganutnya yang tinggal di negara bagian Assam.

Aliran ini menolak upacara dan ritus berbasis Weda, menentang

pelaksanaan kurban hewan, dan hanya melakukan pemujaan dengan menyebut

nama Tuhan berulang-ulang. Kitab pegangan bagi aliran ini adalah Sankardewa Bhagawata. Aliran ini terbagi menjadi empat golongan: Brahma-sanghati, Purusha-sanghati, Nika-sanghati, dan Kala-sanghati.

- Ganapatya: sekte Hinduisme yang berfokus pada pemujaan Ganesa sebagai Tuhan Yang Mahakuasa. Ganesa dipuja sebagai bagian dari Saiwa sejak sekitar abad ke-5. Sekte Ganapatya mulai muncul sekitar abad ke-6 dan ke-9. Kemudian, sekte ini dipopulerkan oleh Sri Morya Gosavi. Sekte Ganapatya mulai masyhur antara abad ke-17 dan ke-19 di Maharashtra.

- Kapadi Sampradaya: aliran dan tradisi Hinduisme yang dianut sebagian masyarakat kesatria di Gujarat, terutama di Kutch. Pengikut tradisi ini memuja Rama sebagai Tuhan Yang Mahakuasa. Kepercayaan ini terbagi menjadi empat golongan: Ramsnehi, Ashapuri, Sravani, dan Makadbantha.

- Kaumaram: sekte Hinduisme yang berfokus pada pemujaan Murugan atau Skanda di kawasan India Selatan, terutama yang didominasi oleh suku Tamil. Tradisi tersebut juga dapat ditemui di luar India, khususnya di kawasan pemukiman imigran Tamil.

- Mahima Dharma: sekte Hinduisme yang penganutnya banyak terdapat di Orissa, India. Sekte ini diprakarsai oleh seorang guru spiritual yang dikenal dengan nama Mahima Swami atau Mahima Gosain.[136] Sekte ini memusatkan kebaktian pada Tuhan Yang Maha Esa yang disebut Alekha, serta menolak pemujaan Tuhan dengan sarana arca, gambar, atau pun pratima.[136]

- Ravidassia: sistem kepercayaan monoteistis berdasarkan ajaran Guru Ravidass, tokoh yang dikenal oleh umat Hindu atau pun Sikh. Umat Ravidassia meyakini bahwa Ravidass adalah guru spiritual, sedangkan umat Sikh menganggapnya sebagai bhagat (orang suci).[137] Ajaran Ravidassia merupakan cabang dari gerakan Bhakti yang muncul di India sejak abad ke-15. Ravidassia mengajarkan umatnya untuk memuja Tuhan yang disebut Hari, dan tujuan kehidupan adalah mencapai moksa, yaitu bertemu dengan Hari.

- Saura: sekte Hinduisme yang memuja Surya sebagai Saguna-brahman. Aliran ini berpangkal dari tradisi Weda kuno. Kini, hanya ada sedikit penganut aliran ini di India.

- Srauta: golongan brahmana ortodoks yang mengikuti Purwamimamsa,

berbeda dengan Wedanta yang diikuti oleh kaum brahmana lainnya. Mereka

merupakan penganut tradisi ritual konservatif dan membentuk golongan

minoritas di antara umat Hindu di India. Penganut aliran ini biasanya

terdapat di negara bagian Kerala (kaum Nambudiri) dan Karnataka (Mattur, Holenarsipur, Sringeri).

Gerakan keagamaan

Pengikut Gerakan Hare Krishna di

Rusia menyelenggarakan prosesi

Rathayatra pada musim dingin 2011.

Beberapa gerakan Hindu modern muncul di India pada periode antara abad ke-18 dan ke-20, antara lain sebagai berikut:

- Brahmoisme: gerakan keagamaan yang berasal dari Benggala pada awal abad ke-19. Gerakan ini didirikan oleh Ram Mohan Roy. Beliau menggagas pentingnya pemanfaatan nalar untuk mereformasi praktik sosial dan religius agama Hindu, dengan pengaruh dari agama monoteistis dan ilmu pengetahuan modern.[138] Brahmoisme menolak dogma, takhayul, otoritas kitab suci, dan penggambaran Tuhan.[139]

- Prarthana Samaj: gerakan reformasi sosial dan keagamaan yang dimulai di Bombay,

didirikan oleh Dr. Atmaram Pandurang pada tahun 1867 dengan tujuan agar

masyarakat meyakini satu Tuhan dan hanya menyembah satu Tuhan. Gerakan

ini dimulai sebagai reformasi sosial dan keagamaan sebagaimana Brahmo Samaj.

Perintis Prarthana Samaj di Mumbai adalah Paramahamsa Sabha,

perkumpulan rahasia untuk memajukan gagasan-gagasan liberal yang

didirikan oleh Ram Balkrishna Jaykar.[140]

- Arya Samaj: gerakan reformasi Hindu yang diprakarsai oleh Swami Dayananda, dan didirikan pada tanggal 7 April 1875. Gerakan ini bermaksud mengamalkan Weda sebagaimana mestinya, dan mengesampingkan kitab-kitab yang ditulis setelah Weda. Gerakan ini bersifat monoteistis karena tidak mengakui dewa-dewi tertentu,[142] serta menolak pemujaan Tuhan dengan sarana patung atau lukisan.

- Misi Ramakrishna: gerakan filantropis dan sukarela yang diprakarsai oleh murid Ramakrishna, Swami Vivekananda, pada tanggal 1 Mei 1897.

Gerakan ini berfokus pada masalah kemanusiaan seperti pemeliharaan

kesehatan, bencana alam, kesejahteraan masyarakat desa, pendidikan, dan

lain-lain. Misi gerakan ini berdasarkan konsep Karmayoga. Dalil-dalil yang digunakan adalah filsafat Wedanta.[146]

Di luar

Asia Selatan dan

Asia Tenggara, aliran Hindu yang cukup populer adalah tradisi

Waisnawa yang dibawa oleh misionaris

Gerakan Hare Krishna. Tradisi Hindu juga dilaksanakan di beberapa negara dengan jumlah imigran India yang signifikan, seperti

Mauritius (Afrika bagian selatan) dan

Trinidad dan Tobago (Amerika Tengah).

Keyakinan

Agama Hindu tidak memiliki seorang pendiri dan tidak berpedoman pada satu kitab suci.

Meskipun demikian, ada keyakinan yang kerap dijumpai dalam berbagai

tradisi Hindu. Perihal yang umum dijumpai dalam berbagai keyakinan

masyarakat Hindu—namun tidak untuk terbatas pada beberapa hal

tersebut—meliputi kepercayaan akan zat Yang Mahakuasa (dapat disebut

sebagai

Iswara,

Awatara,

Dewata,

Batara, dan lain-lain),

darma (etika/kewajiban),

samsara (siklus kelahiran, kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali yang berulang-ulang),

karma (sebab dan akibat),

moksa (kebebasan dari

samsara), dan berbagai

yoga (jalan atau praktik spiritual).

Konsep ketuhanan

Agama Hindu memiliki konsep

Nirguna-brahman (esensi alam semesta; realitas sejati; atau Tuhan impersonal), sementara sebagian mazhab menganut konsep

Saguna-brahman (zat ilahi yang berkepribadian; Tuhan personal yang memiliki kasih sayang), yang menyebut Tuhan dengan nama

Wisnu,

Siwa, atau bahkan

Sakti (kualitas feminin dari Tuhan), contohnya

Saraswati (

gambar).

Agama Hindu merupakan sistem kepercayaan yang kaya, mencakup keyakinan yang bersifat

monoteisme,

politeisme,

panenteisme,

panteisme,

monisme, dan

ateisme.

[151] Konsep ketuhanannya bersifat kompleks dan bergantung pada nurani setiap umatnya atau pada tradisi dan

filsafat yang diikuti. Kadangkala agama Hindu dikatakan bersifat

henoteisme (melakukan pemujaan terhadap satu

Tuhan, sekaligus mengakui keberadaan para

dewa), namun istilah-istilah demikian hanyalah suatu generalisasi berlebihan.

[152]

Mazhab

Wedanta dan

Nyaya menyatakan bahwa

karma itu sendiri telah membuktikan keberadaan Tuhan. Nyaya merupakan suatu perguruan

logika,

sehingga menarik kesimpulan "logis" bahwa [keberadaan] alam semesta

hanyalah suatu "akibat", maka pasti ada suatu "penyebab" di balik

semuanya.

Agama Hindu mengandung suatu konsep filosofis yang disebut

Brahman, yang sering didefinisikan sebagai kenyataan sejati, esensi bagi segala hal, atau sukma

alam semesta yang menjadi asal usul serta sandaran bagi segala sesuatu dan fenomena.

[155] Pada zaman

Brahmanisme, Brahman adalah istilah yang disematkan bagi suatu kekuatan yang membuat

yadnya (upacara) menjadi efektif, yaitu kekuatan spiritual dari ucapan-ucapan suci yang dirapalkan para ahli

Weda, sehingga mereka disebut

brahmana. Kadangkala, Brahman dipandang sebagai Yang Mahamutlak atau Mahakuasa, atau asas ilahi bagi segala

materi,

energi,

waktu,

ruang,

benda, dan sesuatu di dalam atau di luar alam semesta. Sebagai hasil dari berbagai

kontemplasi tentang Brahman, maka Ia dapat dipandang sebagai Tuhan dengan atribut (

Saguna-brahman), Tuhan tanpa atribut (

Nirguna-brahman), dan/atau Tuhan Mahakuasa (

Parabrahman), tergantung mazhab dan aliran.

Mazhab dan aliran

Hindu-dualistis—seperti

Dwaita dan tradisi

Bhakti—meyakini Brahman sebagai Tuhan yang berkepribadian (memiliki

guna

atau "atribut ketuhanan", yaitu supremasi dari sifat-sifat baik manusia

seperti Maha-penyayang, Maha-pemurah, Maha-pelindung, dan sebagainya),

sehingga mereka memujanya dengan nama

Wisnu,

Siwa,

Dewi,

Dewata,

Batara,

dan lain-lain, tergantung aliran masing-masing. Dalam tradisi Hindu

pada umumnya, Tuhan yang dipandang sebagai zat mahakuasa dengan

supremasi dari sifat baik manusia—daripada dianggap sebagai asas semesta

yang tak terbatas—disebut

Iswara,

Bhagawan, atau

Parameswara.

[157] Meski demikian, ada beragam penafsiran tentang Iswara, mulai dari keyakinan bahwa Iswara sesungguhnya tiada—sebagaimana ajaran

Mimamsa—sampai pengertian bahwa Brahman dan Iswara sesungguhnya tunggal, sebagaimana yang diajarkan mazhab Adwaita.

[158] Dalam banyak tradisi

Waisnawa, Ia disebut Wisnu, sedangkan kitab Waisnawa menyebutnya sebagai

Kresna, dan kadangkala menyebutnya

Swayam Bhagawan. Sementara itu, dalam aliran

Sakta, Ia disebut

Dewi atau

Adiparasakti, sedangkan dalam aliran

Saiwa, Ia disebut

Siwa. Ajaran

Smarta yang

monistis memandang bahwa seluruh nama-nama ilahi seperti

Wisnu,

Siwa,

Ganesa,

Sakti,

Surya, dan

Skanda sesungguhnya

manifestasi dari

Brahman yang Maha Esa.

Mazhab

Adwaita Wedanta menolak

teisme dan

dualisme dengan menegaskan bahwa pada hakikatnya Brahman tidak memiliki bagian atau atribut.

[159] Menurut mazhab ini, Tuhan yang berkepribadian atau menyandang atribut tertentu adalah salah satu fenomena

maya,

atau kekuatan ilusif Brahman. Pada hakikatnya, Brahman tidak dapat

dikatakan memiliki sifat-sifat kemanusiaan seperti pelindung, penyayang,

perawat, pengasih, dan sebagainya.

[160] Menurut mazhab ini, pikiran manusia yang terperangkap

maya menyebabkan Brahman terbayangkan sebagai Tuhan dengan sifat atau atribut tertentu, yang dapat disebut sebagai

Iswara,

Bhagawan,

Wisnu, dan nama-nama lainnya.

[160]

Mazhab ini menegaskan bahwa tiada larangan untuk membayangkan Tuhan

dengan sifat-sifat tertentu, namun tujuan hidup sejati adalah untuk

merasakan bahwa "sesuatu yang nyata" dalam tiap makhluk sesungguhnya

tiada berbeda dengan Brahman.

[161] Mazhab Adwaita dapat dikatakan sebagai

monisme atau

panteisme karena meyakini bahwa alam semesta tidak sekadar berasal dari Brahman, namun pada "hakikatnya"

sama dengan Brahman.

Doktrin

ateistis mendominasi aliran Hindu seperti

Samkhya dan

Mimamsa.

[163] Dalam kitab

Samkhyapravachana Sutra dari aliran

Samkhya dinyatakan bahwa keberadaan Tuhan (

Iswara) tidak dapat dibuktikan sehingga (keberadaan Tuhan) tidak dapat diakui.

[164]

Samkhya berpendapat bahwa Tuhan yang abadi tidak mungkin menjadi sumber

bagi dunia yang senantiasa berubah. Dikatakan bahwa Tuhan merupakan

gagasan metafisik yang dibuat untuk suatu keadaan. Pendukung dari aliran

Mimamsa—yang berdasarkan pada ritual dan

ortopraksi—menyatakan

bahwa tidak ada cukup bukti untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Aliran

ini berpendapat bahwa kita tidak perlu membuat postulat tentang suatu

"pencipta dunia", sebagaimana kita tidak perlu memikirkan siapa penulis

Weda atau Tuhan apa yang dibuatkan upacara. Mimamsa menganggap bahwa nama-nama Tuhan yang tertulis dalam

Weda sebenarnya tidak mengacu pada wujud apa pun di dunia nyata, dan hanya untuk keperluan

mantra

belaka. Atas pemahaman tersebut, mantra itulah yang sebenarnya

merupakan "kekuatan Tuhan", sehingga Tuhan tiada lain hanyalah kekuatan

mantra belaka.

Atman dan jiwa

Dalam agama Hindu terdapat keyakinan bahwa ada "sesuatu yang sejati" dalam tiap individu yang disebut

atman, sifatnya abadi atau tidak terhancurkan.

[167] Taittiriya-upanishad mendeskripsikan bahwa atman individu diselimuti oleh lima lapisan:

annamayakosa (lapisan badan kasar yang mengandung daging dan kulit),

pranamayakosa (lapisan tenaga kehidupan),

manomayakosa (lapisan pikiran atau indera yang menerima rangsangan),

wijanamayakosa (lapisan nalar, akal budi, atau kecerdasan),

anandamayakosa (lapisan kebahagiaan atau tubuh kausal).

[168]

Istilah atman dan jiwa kadangkala dipakai untuk konteks yang sama.

Dalam suatu pengertian, atman adalah percikan dari Brahman, sedangkan

jiwa adalah penggerak segala makhluk hidup.

Menurut teologi Hindu yang

monistis/

panteistis (seperti mazhab

Adwaita Wedanta), sukma individu sama sekali tiada berbeda dari

Brahman. Sukma individu disebut

jiwatman, sedangkan Brahman disebut

paramatman. Maka dari itu, ajaran ini disebut aliran

non-dualis.

[158] Ketika tubuh individu hancur, jiwa tidak turut hancur. Sebaliknya, ia berpindah ke tubuh baru melalui

reinkarnasi (

samsara). Jiwa mengalaminya karena diselubungi oleh

awidya

atau "ketidaksadaran" bahwa dirinya sesungguhnya sama dengan

Paramatman. Tujuan kehidupan menurut mazhab Adwaita adalah untuk

mencapai kesadaran bahwa atman sesungguhnya sama dengan Brahman.

[170] Kitab

Upanishad

menyatakan bahwa siapa pun yang merasakan bahwa atman merupakan esensi

dari tiap individu, maka ia akan menyadari kesetaraan dengan Brahman,

sehingga mencapai

moksa (kebebasan atau kemerdekaan dari proses reinkarnasi/samsara).

[171]

Yoga dari Resi

Patanjali—sebagaimana yang diuraikan dalam

Yogasutra—berbeda dengan

monisme yang diuraikan dalam filsafat Adwaita.

[172]

Menurut yoga, pencapaian spiritual tertinggi bukanlah untuk menyadari

bahwa segala kemajemukan di alam semesta merupakan maya. Jati diri yang

diperoleh saat mencapai pengalaman religius tertinggi bukanlah atman

belaka. Itu hanyalah salah satu jati diri yang ditemukan oleh individu.

Meruntuhkan "tembok alam sadar manusia" untuk membangun "persatuan" jati

diri individu (

jiwatman) dengan sukma alam semesta (

paramatman), merupakan tujuan praktik yoga.

Menurut pemahaman

dualistis seperti mazhab

Dwaita, jiwa merupakan entitas yang berbeda dengan Tuhan, namun memiliki kesamaan. Jiwa bergantung kepada Tuhan, sedangkan pencapaian

moksa (lepas dari

samsara) bergantung kepada cinta pada Tuhan serta kasih sayang Tuhan.

[174]

Para dewa dan awatara

Umat dari berbagai sekte agama Hindu memuja dewa-dewi tertentu yang

tak terhitung banyaknya dan mengikuti aneka upacara untuk memuja

dewa-dewi tersebut. Karena merupakan agama Hindu, maka para penganutnya

memandang kekayaan tradisi tersebut sebagai ungkapan dari suatu realitas

yang kekal. Dewa-dewi yang memanggul senjata dipahami oleh umatnya

sebagai simbol-simbol dari suatu realitas sejati yang tunggal.

— Brandon Toropov & Luke Buckles, The Complete Idiot's Guide to World Religions.

Susastra Hindu menyebutkan suatu kelompok entitas ilahi yang disebut

dewa (atau

dewi dalam bentuk feminin, sedangkan

dewata bersinonim dengan dewa), bermakna "yang bersinar", atau dapat diterjemahkan sebagai "makhluk surgawi".

[176][177] Para dewa merupakan bagian integral dalam kebudayaan Hindu dan ditampilkan dalam

kesenian (

lukisan,

patung,

relief),

arsitektur, dan

ikon. Cerita mitologis mengenai keberadaan mereka terkandung dalam sejumlah sastra Hindu, terutama

wiracarita Hindu dan

Purana.

Keberadaan banyak

dewa diyakini sebagai

awatara dari

Brahman.

[h] Pustaka

Weda dan

Upanishad tidak mengajarkan

panteisme atau pun

politeisme, melainkan

monoteisme dan

monisme. Ada banyak dewa, namun mereka merupakan manifestasi berbagai aspek dari suatu "kenyataan sejati". Keberadaan konsep monisme dan monoteisme berjalin-jalin. Dalam banyak sloka, kenyataan sejati dikatakan

imanen, sedangkan dalam sloka lainnya dikatakan

transenden.

Secara monisme, kenyataan sejati tersebut adalah Brahman, sedangkan

pandangan monoteisme lebih berfokus pada wujud-wujud beratribut (

Saguna) dari Brahman. Dalam kajian tentang

Trimurti,

Sir William Jones menyatakan bahwa umat Hindu "menyembah Tuhan dalam tiga wujud:

Wisnu,

Siwa,

Brahma … Gagasan fundamental agama Hindu, bahwa metamorfosis, atau transformasi, dicontohkan melalui [konsep] awatara."

[181]

Dalam kitab suci

Regweda disebutkan adanya 33 dewa, dan

Purana menjelaskan bahwa sebagian di antaranya merupakan para putra Dewi

Aditi dan Bagawan

Kasyapa. Menurut

mitologi Hindu dalam

Purana, sebelum memperoleh keabadian melalui tirta

amerta (minuman keabadian), mereka adalah golongan makhluk yang berseteru dengan para

asura atau

raksasa dan dapat gugur dalam pertempuran. Kekuatan mereka berbeda dengan tiga dewa utama yang abadi—

Brahma,

Wisnu,

Siwa—yang disebut

Trimurti (beberapa mazhab Hinduisme menganggapnya sebagai tiga wujud dalam satu entitas).

Biasanya pengertian dewa dibedakan dengan

Iswara

(Tuhan Yang Maha Esa), meskipun banyak umat Hindu menyembah Iswara

dalam suatu perwujudan tertentu (seolah-olah ada Tuhan yang berbeda)

sebagai

istadewata (

iṣṭa devatā), yaitu sosok ideal (dewa-dewi tertentu) yang cenderung dipilih.

[182][183] Pilihan tersebut bergantung pada preferensi seseorang atau menurut tradisi regional dan keluarga.

[184]

Wiracarita Hindu dan

Purana menceritakan beberapa kisah

tentang turunnya Tuhan ke dunia (inkarnasi) dalam wujud fana demi

menegakkan di masyarakat dan menuntun manusia mencapai moksa. Inkarnasi

itu disebut

awatara. Beberapa awatara terkenal merupakan perwujudan Wisnu, meliputi

Rama (tokoh utama

Ramayana) dan

Kresna (tokoh penting dalam

Mahabharata).

Karma dan reinkarnasi

Dua

sadu di Kuil Pahupatinatha,

Nepal.

Sadu adalah istilah bagi kaum

yogi yang sedang menempuh

Rajayoga,

yaitu jalan pengendalian pikiran, demi melepaskan diri dari belenggu

duniawi sehingga dapat mencapai kesadaran spiritual tingkat tinggi atau

bahkan

moksa.

Karma diterjemahkan secara

harfiah sebagai tindakan, kerja, perbuatan, dan dapat dideskripsikan sebagai "hukum moral sebab–akibat".

[186] Menurut kitab

Upanishad, suatu

jiwa membentuk

sanskara (kesan) dari tindakan, baik secara fisik atau mental.

Linga-sarira

(tubuh yang lebih halus daripada tubuh fisik namun lebih kasar daripada

jiwa) dilekati kesan-kesan tersebut, dan membawanya ke kehidupan

selanjutnya, sehingga menciptakan jalan kehidupan tersendiri bagi setiap

orang.

[187] Maka dari itu, konsep karma—yang universal, netral, dan tak pernah meleset—berkaitan dengan

reinkarnasi, demikian pula kepribadian, watak, dan keluarga seseorang. Karma menyatukan konsep

kehendak bebas dan

nasib.

Karena agama Hindu meyakini bahwa

jiwa tidak dapat dihancurkan, maka kematian tidak dipandang sebagai

momok bagi kehidupan karena merupakan fenomena alami.

[189]

Maka dari itu, seseorang yang sudah meninggalkan ambisi dan

keinginannya, tidak memiliki tanggung jawab lagi di dunia, atau

terjangkiti penyakit mematikan dapat mengusahakan kematian dengan cara

Prayopavesa.

[190]

Siklus

aksi, reaksi, kelahiran, kematian, dan kelahiran adalah proses berkesinambungan yang disebut

samsara (reinkarnasi). Pemahaman akan reinkarnasi dan karma merupakan premis kuat dalam filsafat Hindu. Dalam kitab

Bhagawadgita (

II:22) tertulis:

- Seperti halnya seseorang memakai baju baru dan menanggalkan baju yang lama,

- demikian pula jiwa memasuki tubuh yang baru, meninggalkan tubuh yang lama.

Dalam kepercayaan Hindu, samsara memberikan kesempatan bagi manusia

untuk menikmati kesenangan sesaat pada setiap kelahiran. Selama manusia

terlena untuk terus menikmati kesenangan tersebut, maka mereka akan

dilahirkan kembali. Akan tetapi, pelepasan diri dari belenggu samsara

(melalui

moksa) diyakini dapat memberikan kebahagiaan dan kedamaian abadi.

[191]

Menurut kepercayaan ini, setelah mengalami reinkarnasi berkali-kali,

pada akhirnya suatu atman akan mencari persatuan dengan sukma alam

semesta (Brahman/Paramatman).

Dalam agama Hindu, tujuan hidup sejati—yang disebut sebagai

moksa,

nirwana, atau

semadi—dipahami

dalam berbagai arti: realisasi penyatuan jiwa dengan Tuhan; realisasi

hubungan kekal dengan Tuhan; realisasi dari penyatuan seluruh hal yang

ada; wawas diri sempurna serta pengetahuan akan diri yang sejati;

pencapaian atas kedamaian batin yang sempurna; dan pelepasan dari segala

keinginan duniawi. Realisasi semacam itu membebaskan seseorang dari

samsara dan mengakhiri siklus lahir kembali.

[192][193]

Konseptualisasi moksa berbeda-beda tergantung mazhab atau aliran Hinduisme. Sebagai contoh, mazhab

Adwaita Wedanta

berpedoman bahwa setelah mencapai moksa, atman tidak lagi mengenali

dirinya sebagai individu, melainkan menyadari bahwa Brahman identik

dalam segala hal, termasuk kesamaannya dengan atman. Pengikut mazhab

Dwaita

(dualistis) memandang individu sebagai bagian dari Brahman, dan setelah

mencapai moksa, mereka yakin akan memperoleh kekekalan di

loka bersama dengan manifestasi

Iswara yang dipilihnya. Maka dari itu, dianalogikan bahwa pengikut

dwaita berharap untuk "menikmati gula", sementara pengikut Adwaita berharap untuk "menjadi gula".

[194]

Tujuan hidup manusia

Filsafat Hindu klasik mengakui empat hal yang harus dipenuhi sebagai

tujuan hidup manusia—sebagaimana dijabarkan di bawah ini—yang disebut

purusarta:

- Darma:

Darma adalah prinsip yang tak boleh diabaikan oleh umat Hindu. Darma

dapat dipandang sebagai kewajiban (dalam hal kegiatan duniawi atau pun

rohani), hukum, keadilan, tindakan benar, dan berbagai kualitas yang mendukung harmoni segala sesuatu. Brihadaranyaka-upanishad memandang darma sebagai prinsip universal—tentang aturan, kewajiban, dan harmoni—yang berasal dari Brahman. Darma berlaku sebagai prinsip moral bagi alam semesta. Darma merupakan sat (kebenaran), ajaran pokok dalam agama Hindu. Hal ini berpangkal pada pernyataan dalam Regweda bahwa "Ekam Sat," (Kebenaran Hanya Satu), dari keyakinan bahwa Brahman itu sendiri merupakan "Satcitananda" (Kebenaran-Kesadaran-Keberkatan). Darma tidak hanya sekadar aturan atau harmoni, namun kebenaran murni. Dalam Mahabharata, Kresna mendefinisikan darma sebagai penegak perkara di dunia manusia dan dunia lain (Mbh 12.110.11). Kata Sanātana berarti 'kekal', 'tak mati', atau 'selamanya'; maka, agama Hindu sebagai Sanātana-dharma bermakna suatu darma yang tidak berawal atau berakhir.

- Arta:

Arta adalah upaya mencari harta demi penghidupan dan kemakmuran. Hal

ini juga mencakup usaha mencari pekerjaan, berpolitik, memelihara

kesehatan, dan mencari kesejahteraan material.[196]

Arta dibutuhkan demi mencapai kehidupan yang makmur sentosa, terutama

bagi umat yang sudah berumah tangga. Ajaran tentang arta disebut Arthashastra, dan yang termasyhur di antaranya adalah Arthashastra karya Kautilya.

- Kama: Kama berarti hasrat, keinginan, gairah, kemauan, dan kenikmatan panca indra. Kama dapat pula berarti kesenangan estetis dalam menikmati kehidupan (seni, hiburan, kegembiraan), kasih sayang, atau pun asmara.[199] Akan tetapi, kama dalam hubungan asmara atau percintaan hanya dapat dipenuhi melalui hubungan pernikahan. Kama dibutuhkan dalam membangun kehidupan rumah tangga, atau grehasta.

- Moksa: Moksa atau mukti adalah tujuan hidup yang utama bagi umat Hindu. Moksa adalah keadaan yang sama sekali berbeda dengan pencapaian surga.

Moksa adalah suatu kondisi saat individu menyadari esensi dan realitas

sejati dari alam semesta, sehingga individu mengalami kemerdekaan dari

kesan-kesan duniawi, tanpa suka atau pun duka, lepas belenggu samsara, serta lepas dari hasil perbuatan (karma) yang melekati individu selama mengalami proses reinkarnasi.

Empat jalan spiritualitas (caturmarga) dalam agama Hindu. Setiap jalan menyediakan cara yang berbeda untuk mencapai

moksa.

Umat Hindu memenuhi tujuan hidupnya dengan menempuh jalan yang berbeda-beda. Jalan tersebut merupakan

yoga. Yoga di sini dapat diartikan sebagai disiplin fisik, mental, dan spiritual demi memperoleh kedamaian dan ketenangan pikiran.

[201]

Dalam konteks dan tradisi lain, yoga dapat pula didefinisikan sebagai

"upaya mengendalikan pikiran agar [pikiran] tidak liar", atau "[usaha]

mempersatukan diri dengan Tuhan".

[201] Ajaran tentang pelaksanaan yoga dihimpun dan diuraikan oleh para

resi atau orang bijak. Kitab yang memuat ajaran yoga meliputi

Bhagawadgita,

Yogasutra,

Hathayoga-pradipika, dan

Upanishad sebagai basis filosofis dan historisnya. Yoga mengarahkan umat Hindu untuk mencapai tujuan hidup yang spiritual (moksa,

samadhi, atau

nirwana), baik secara langsung maupun tidak langsung. Empat macam jalan (yoga) utama yang sering disinggung yakni:

[202]

- Karmayoga (melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya dengan ikhlas)

- Bhaktiyoga (mencintai Tuhan dan menyayangi segala makhluk)

- Jnanayoga (mencari pengetahuan dan berkontemplasi tentang Tuhan)

- Rajayoga (mengendalikan pikiran dengan meditasi, sikap tubuh, atau semacamnya)

Seseorang dapat memilih salah satu atau beberapa yoga sekaligus,

sesuai dengan kecenderungan dan pemahamannya. Beberapa aliran Hinduisme

yang menekankan pengabdian mengajarkan bahwa

bhakti adalah

satu-satunya jalan praktis untuk mencapai kesempurnaan spiritual bagi

masyarakat awam, berdasarkan kepercayaan bahwa dunia sedang berada pada

masa

Kaliyuga (salah satu jangka waktu dalam siklus

Yuga yang kini sedang berlangsung).

[203]

Melaksanakan salah satu yoga tidak berarti mengabaikan yang lainnya.

Banyak mazhab Hinduisme mengajarkan bahwa berbagai yoga secara alami

berbaur dan mendukung pelaksanaan yoga lainnya. Contohnya praktik

jnanayoga, yang dianggap pasti mengarahkan seseorang untuk memberikan kasih sayang murni (tujuan utama

bhaktiyoga), dan demikian sebaliknya.

[204] Seseorang yang mendalami meditasi tingkat tinggi (seperti yang ditekankan

raja yoga) harus mewujudkan prinsip pokok dari

karmayoga,

jnanayoga, dan

bhaktiyoga, baik secara langsung maupun tak langsung.

[202][205]

Pustaka suci

Menurut tokoh spiritual Hindu

Swami Vivekananda,

agama Hindu berdasarkan kepada himpunan pedoman spiritual yang

ditemukan oleh orang yang berbeda-beda pada zaman yang berbeda-beda.

[206][207] Selama berabad-abad, pedoman itu diwariskan secara lisan dalam bentuk syair agar dapat dihafalkan, sampai akhirnya dituliskan.

[208] Selama berabad-abad, para

resi menyaring ajaran tersebut dan memperluas dalil-dalilnya. Pada masa setelah

Periode Weda dan menurut keyakinan Hindu masa kini, banyak pustaka Hindu tidak untuk ditafsirkan secara

harfiah. Yang diutamakan adalah

etika dan

makna metaforis yang terkandung di dalamnya.

[209] Di antara pustaka suci tersebut,

Weda merupakan yang paling tua, yang diikuti dengan

Upanishad sebagai susastra dasar yang sangat penting dalam mempelajari

filsafat Hindu. Sastra lainnya yang menjadi landasan penting dalam ajaran Hindu adalah

Tantra,

Agama,

Purana, serta dua

wiracarita, yaitu

Ramayana dan

Mahabharata.

Bhagawadgita adalah ajaran yang dimuat dalam

Mahabharata, merupakan susastra yang dipelajari secara luas, yang sering disebut sebagai intisari

Weda. Banyak pustaka Hindu yang ditulis dalam

bahasa Sanskerta. Pustaka-pustaka tersebut digolongkan menjadi dua kelas:

Sruti dan

Smerti.

Sruti

Sruti (artinya "apa yang didengar") terutama mengacu kepada kumpulan

Weda, yang merupakan bentuk pustaka Hindu tertua. Banyak umat Hindu mengagungkan

Weda sebagai kebenaran abadi yang diwahyukan kepada para

resi purbakala,

[207] sementara umat yang lain tidak menyangkutpautkan penyusunan

Weda dengan Tuhan atau seseorang. Umat Hindu meyakini kumpulan

Weda sebagai pedoman bagi dunia

spiritual, yang akan ada selama-lamanya, bahkan tetap ada jika seandainya tidak pernah diwahyukan kepada para resi.

[206][212] Umat Hindu memiliki kepercayaan demikian karena mengimani bahwa kebenaran spiritual dalam

Weda bersifat kekal, yang dapat terus diungkapkan dengan cara-cara yang baru.

[213]

Ada empat kitab

Weda, yaitu

Regweda (

Ṛgveda),

Samaweda (

Sāmaveda),

Yajurweda (

Yajurveda), dan

Atharwaweda (

Atharvaveda). Kitab

Regweda adalah kitab

Weda yang pertama dan terpenting. Setiap

Weda dibagi menjadi empat bagian: yang utama—

Weda yang baku—adalah

Samhita (

Saṃhitā), yang menghimpun

mantra-mantra. Tiga bagian lainnya membentuk seperangkat golongan suplemen bagi

Samhita, biasanya dalam bentuk prosa dan dipercaya berusia lebih muda daripada

Saṃhitā. Adapun tiga bagian tersebut adalah

Brahmana (

Brāhmaṇa),

Aranyaka (

Āraṇyaka), dan

Upanishad. Dua bagian pertama disebut

Karmakanda (

Karmakāṇḍa; porsi ritual), sedangkan yang terakhir disebut

Jnanakanda (

Jñānakāṇḍa; porsi pengetahuan).

[214] Kumpulan

Weda berfokus kepada pelaksanaan upacara, sementara kumpulan

Upanishad berfokus kepada pandangan spiritual dan ajaran filosofis, serta memperbincangkan

Brahman dan

reinkarnasi.

[209][215][216]

Smerti

Kitab-kitab Hindu yang tak termasuk

Sruti digolongkan ke dalam

Smerti (ingatan). Kitab Smerti yang terkenal yaitu

wiracarita India (

Itihasa), terdiri dari

Mahabharata (

Mahābhārata) dan

Ramayana (

Rāmāyaṇa).

Itihasa adalah suatu bagian dari

kesusastraan Hindu yang menceritakan kisah kepahlawanan para raja dan kesatria Hindu pada masa lampau dan dikombinasikan dengan

filsafat keagamaan,

mitologi, dan cerita tentang makhluk supernatural.

Kitab

Bhagawadgita (

Bhagavadgītā) merupakan suatu bagian integral dalam

Mahabharata, dan merupakan salah satu kitab suci Hindu yang masyhur. Kitab tersebut mengandung ajaran filosofis yang dinarasikan oleh

Kresna--sebagai

awatara Wisnu--kepada

Arjuna, menjelang

perang di Kurukshetra.

Bhagawadgita terdiri dari delapan belas bab dan berisi ± 650

sloka.

Setiap bab menguraikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Arjuna kepada

Kresna. Jawaban-jawaban tersebut merupakan wejangan suci sekaligus

pokok-pokok ajaran

Weda.[217] Akan tetapi, kitab yang termasuk

Gita—kadangkala disebut

Gitopanishad—seringkali digolongkan ke dalam Sruti, karena konteksnya bersifat

Upanishad.

Kitab-kitab

Purana (